Der erfolglose Schriftsteller Jack Torrance entschließt sich, mit Frau und Kind als Hausmeister in einem leerstehenden Luxushotel in Colorado einzuchecken, um in der Abgeschiedenheit tief verschneiter Berge einen neuen Roman zu Papier zu bringen.

Vor Ort ergreift eine geheimnisvolle, scheinbar in der wechselvollen Geschichte des Hotels begründete Besessenheit Besitz von Jack und erstickt alle Versuche zur kreativen Tätigkeit bereits im Keim.

Stattdessen greift der Autor zur Axt und macht in den verwinkelten Fluren Jagd auf seine Familie …

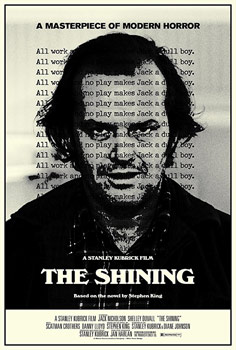

Das Problem dieses Films – könnte man sagen – lautet: Jack Nicholson. Nicht der Schauspieler Jack Nicholson ist gemeint, sondern sein Gesicht, die eckigen Augenbrauen, dieses Grinsen, das diabolisch wirkt, auch wenn es vielleicht liebevoll gemeint ist. Das Problem dieses Films ist seine visuelle Einzigartigkeit.

Stanley Kubrick versteckt sich in diesem Film hinter seinem Meisterstück 2001 – A Space Odyssee, das seine Zuschauer zwar bis heute nicht verstanden haben, das sie aber gerne als Meisterwerk akzeptieren, weil es mit den unerforschten Tiefen des Weltraums zu tun hat – und die dürfen ruhig ein paar unerklärliche Wendungen bereit halten. "Shining" allerdings, nach einem Roman von Stephen King, spielt nicht im Weltraum. Es spielt auf der Erde. Jener Erde, die, anders als den Weltraum, jeder Zuschauer im Kinosaal kennt.

Da beginnt das Problem.

Da beginnt das Problem.

In Stephen Kings Roman, der die Vorlage für diesen Film liefern soll, spielen ein einsam gelegenes Hotel, die Alkoholkrankheit des Protagonisten und die Formulierungskunst des Autors maßgebliche Rollen. Jack Torrance hat seinen Job an den Alkohol verloren, steht mit Frau und Kind vor dem Nichts; der Hotel-Job ist eine letzte Rettung. Die Formulierungskunst des Autors Stephen King, also jene Kunst, die vor allem auf der unsichtbaren Meta-Ebene funktionieren muss, obwohl sie die wichtigste – wenn nicht die einzige – für eine spannende Geschichte ist, übersetzt Stanley Kubrick hier in seine Fähigkeit, Bilder zu erschaffen, die in Ewigkeit stehen. Was ihm nicht gelingt ist, die Geschichte spannend zu erzählen.

Er setzt andere Schwerpunkte als die literarische Vorlage. Die Vorgeschichte von Jacks Wutanfällen findet kaum statt. Jedenfalls in der deutschen Fassung. Kubrick bietet nämlich verschiedene an. Die US-Fassung ist eine halbe Stunde länger als die europäische. Kubrick hat sie selbst gekürzt. In der US-Fassung wird der Charakter des Jack Torrence deutlicher, tiefer.

In Geschichten, die auf der Erde, auf der wir wohnen, geschehen, brauchen wir den Wahnsinn eines Spinners, um uns freiwillig in den Wahnsinn treiben zu lassen. Der fehlt aber. Ja: Das Hotel ist abgelegen. Ja: Die Szenerie ist einsam. Ja: Da ist ein Kellner, der sich als incarnierte Seele des Hotels vorstellt („Ich war schon immer hier!“). Das alles aber bekommt Stanley Kubrick nicht in einer Erzählung zusammen. Betrachte ich die Geschichte, die erzählt wird, nüchtern, ist sie langweilig, weil sie im visuellen Rahmen eben nicht funktioniert.

In der letzten Einstellung versucht sich Kubrick noch an einer alles offenbarenden Erklärung: In einer langen Fahrt nähert sich die Kamera einem Foto aus dem Jahr 1921, auf dem Jack Nicholson unter Gästen eines Balls im Hotel zu erkernnen ist; es handelt sich bei Kubricks Film also offenbar um eine Seelenwanderungs- oder Wiedergeburtsgeschichte, die im Zusammenhang steht mit einer Tragödie aus jenen Jahren, die im Bewerbungsgespräch zu Beginn des Films eine Rolle spielt. Kubrick zitiert da frech Roman Polanskis Schlussbild aus dessen Film Ekel (1965), wo die Protagonistin auch auf einem Foto zu sehen ist. Polanskis Kamerafahrt bringt Licht ins Dunkel, Kubricks tut das nicht.

Kubrick versteift sich voll und ganz auf Jack Nicholsons teuflische Mimik (Duell am Missouri – 1976; Einer flog über das Kuckucksnest – 1975; Chinatown – 1974; Die Kunst zu lieben – 1971; Easy Rider – 1969; Psych-Out – 1968; Der Rabe – Duell der Zauberer – 1963; Kleiner Laden voller Schrecken – 1960). Und er verlässt sich auf die Möglichkeiten der neuartigen Steady-Cam.

Prompt ist dieser Film visuell ein Genuss. Kubricks Besessenheit, klare Linien in geometrischen Räumen abzubilden, geben dem Film visuelle Eleganz; Kubrick setzt als Erster auf die Steady Cam, eine Technik, die ruckelfreie, gleitende Kamerabewegungen möglich macht. Sie besteht aus einem mechanischen System, das dem Kameramann umgeschnallt wird und durch zahlreiche Federn jeden Ruck des Kameramannes, seien es Holperer beim Gehen oder auch mal zitternde Hände ausgleicht. Selbst, wenn der Kameramann durch Hotelflure läuft, immer hinter Dannys Gocart her, vermittelt das Bild ein Schweben der Kamera.

Prompt ist dieser Film visuell ein Genuss. Kubricks Besessenheit, klare Linien in geometrischen Räumen abzubilden, geben dem Film visuelle Eleganz; Kubrick setzt als Erster auf die Steady Cam, eine Technik, die ruckelfreie, gleitende Kamerabewegungen möglich macht. Sie besteht aus einem mechanischen System, das dem Kameramann umgeschnallt wird und durch zahlreiche Federn jeden Ruck des Kameramannes, seien es Holperer beim Gehen oder auch mal zitternde Hände ausgleicht. Selbst, wenn der Kameramann durch Hotelflure läuft, immer hinter Dannys Gocart her, vermittelt das Bild ein Schweben der Kamera.

Der Story hilft es nicht.

Jack Nicholsons Charakter Jack Torrance sieht schon bei seinem ersten Auftritt als Familienvater beim Bewerbungsgespräch leicht irre aus. Als dann, in einer willkürlich gesetzten Überblendung, seine Frau und sein Sohn auftauchen, merkt man auch diesen an, dass sie vor allem wegen ihrer visuellen Qualitäten besetzt worden sind: Shelley Duvall mit ihrem Überbiss und den auffallend großen Augen und der kleine Danny Lloyd mit pumperlg'sunden Wangen und Leuchtaugen haben optisch so hervorstechende Merkmale, dass ein visuell denkender Regisseur wie Kubrick gar nicht anders kann, als diesen in die Falle zu gehen. Aber was den Ehemann und die Ehefrau so sehr verbindet, dass sie ein Kind gezeugt haben, bleibt unerzählt. Gefühle zeigen beide nicht.

Wir sitzen im Kino und schauen uns zwei Stunden lang wunderbar gestaltete Bilder an, in denen sich typegecastete Figuren bewegen. Wir erleben ein Intro – gefilmt aus einem Helikopter –, in dem ein gelber VW Käfer durch eine imposante Berg- und Waldlandschaft fährt, das die Vorfreude auf den im Folgenden zu erwartenden Grusel steigert, freuen uns auf den Horrorfilm, der ohne lange Schatten auskommt und gegen die Genrekonvention in großen, übersichtlichen, taghellen Settings spielt. Aber dann entpuppt sich das alles als leere Verpackung. Es gibt dieses Phänomen: Jemand erzählt Unsinn; den aber mit besonders schönen, nie gehörten Wörtern. Dann geben wir uns eine Zeit lang der Illusion hin, einem Meister zu lauschen.

Bis wir den Faden verlieren.

Shining enthält den am häufigsten wiederholte Take der Filmgeschichte: Die Szene, in der Wendy und Danny ins Badezimmer flüchten, Jack mit der Axt die Tür einschlägt und Wendy in Panik um ihr Leben schreit. Diese Einstellung wurde nach Kubricks Angaben 127 mal gedreht und steht damit bis heute im Guinness-Buch der Rekorde. Möglicherweise wurde Kubrick hier durch ähnliche Sequenzen aus den Filmen "Der Fuhrmann des Todes" (1921) von Victor Sjöström und "Gebrochene Blüten" (1919) von D. W. Griffith inspiriert.

Das wohl bekannteste Zitat des Films stammt ebenfalls aus dieser Szene, Jack Nicholsons „Here is Johnny“, als er mit der Axt die Tür eingeschlagen hat (im Buch ist es ein Roqueschläger). Nicholson improvisierte dieses Zitat während des Drehs in Anspielung auf Johnny Carson.

Stephen King schrieb 2013 eine Fortsetzung seines Romans mit dem Titel "Doctor Sleep". Diesen Roman verfilmte Mike Flanagan 2019 fürs Kino – deutscher Titel: Doctor Sleeps Erwachen.

Die Kinofilme von Stanley Kubrick

Stanley Kubrick (* 26. Juli 1928 in New York; † 7. März 1999 im Childwickbury Manor bei London) war ein US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. Seine Filme werden vor allem für ihre tiefe intellektuelle Symbolik und ihre technische Perfektion gelobt. Kubrick versuchte, das Medium selbst zu erforschen, indem er jedes Genre analytisch zerlegte, um seine Bestandteile zu etwas Neuem zusammenzusetzen. Der Regisseur war aber auch berüchtigt dafür, jede Szene bis ins kleinste Detail zu perfektionieren und dabei die Schauspieler bis an ihre psychischen und physischen Grenzen zu führen.

Stanley Kubrick (* 26. Juli 1928 in New York; † 7. März 1999 im Childwickbury Manor bei London) war ein US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. Seine Filme werden vor allem für ihre tiefe intellektuelle Symbolik und ihre technische Perfektion gelobt. Kubrick versuchte, das Medium selbst zu erforschen, indem er jedes Genre analytisch zerlegte, um seine Bestandteile zu etwas Neuem zusammenzusetzen. Der Regisseur war aber auch berüchtigt dafür, jede Szene bis ins kleinste Detail zu perfektionieren und dabei die Schauspieler bis an ihre psychischen und physischen Grenzen zu führen.

Authentizität, Kälte, Ehrlichkeit, Realität, Traum, Triebe sind die wohl wichtigsten Schlagwörter im Zusammenhang mit Kubricks Werken. Filmschaffende und -kritiker zählen ihn zu den bedeutendsten Filmemachern aller Zeiten.

- Fear and Desire (1953)

- Der Tiger von New York (1955)

- Die Rechnung ging nicht auf (1956)

- Wege zum Ruhm (1957)

- Spartacus (1960)

- Lolita (1962)

- Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964)

- 2001: Odyssee im Weltraum (1968)

- Uhrwerk Orange (1971)

- Barry Lyndon (1975)

- Shining (1980)

- Full Metal Jacket (1987)

- Eyes Wide Shut (1999)